Bitcoin ist ein Geldsystem, das ohne zentrale Kontrolle funktioniert – eine Technik, die Vertrauen ersetzt und dadurch etwas völlig Neues schafft. Seine Grundlage ist ein raffiniertes Zusammenspiel aus Mathematik, weltweiter Zusammenarbeit und offenen Regeln – bekannt als das Bitcoin-Protokoll.

Doch wie kann ein Geldsystem ganz ohne zentrale Instanz funktionieren?

Die Antwort liegt in der Technik hinter Bitcoin: einem System, das so gebaut ist, dass niemand es heimlich verändern oder kontrollieren kann – egal wie mächtig oder reich jemand ist.

Diese Seite nimmt dich mit auf eine einfache, aber spannende Reise durch die technischen Grundlagen von Bitcoin. Schritt für Schritt, best möglich erklärt – auch wenn du bisher noch nichts mit Technik zu tun hattest. Denn nur wer versteht, wie Bitcoin funktioniert, erkennt auch, warum es so besonders ist.

Du hast auf der Seite „Bitcoin verstehen“ bereits erfahren, dass die Blockchain essentiell für Bitcoin ist. Hier tauchen wir tiefer ein: Was macht die Blockchain wirklich aus? Wie funktioniert sie technisch? Und warum ist sie ohne Bitcoin oft nutzlos? Stell dir ein öffentliches Kassenbuch vor, in dem jede einzelne Zahlung, die jemals mit Bitcoin durchgeführt wurde, gespeichert ist – dauerhaft und für alle einsehbar. Genau das ist die Blockchain.

Die gesamte Bitcoin-Transaktionshistorie – jede einzelne Transaktion – wird in der sogenannten Blockchain gespeichert. Aber wo liegt diese eigentlich? Sie liegt nicht auf einem zentralen Server, sondern auf tausenden Computern weltweit, die man Nodes nennt.

Eine Node ist ein Computer, auf dem eine spezielle Bitcoin-Software läuft. Diese speichert das vollständige Bitcoin-Kassenbuch (die Blockchain) und prüft, ob neue Transaktionen und Blöcke den Regeln entsprechen. Das Beste: Jeder kann so eine Node betreiben – auch du. Man braucht dafür keinen besonderen Zugang, keine Erlaubnis, keine Firma im Hintergrund – nur einen Computer und etwas technisches Interesse.

Und genau das macht Bitcoin so bedeutsam: Es ist ein System, das nicht zentral gesteuert oder kontrolliert werden kann. Egal wie reich jemand ist, wie viel Macht er hat oder wie viele Bitcoins er besitzt – niemand kann die Regeln allein verändern, das Netzwerk zensieren oder manipulieren. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Unternehmen, einen Staat oder eine Einzelperson handelt:

Die Kontrolle liegt bei allen – nicht bei wenigen. Bitcoin gibt damit etwas zurück, das in traditionellen Systemen oft fehlt: echte Kontrolle durch die Gemeinschaft. Ein offenes, neutrales Netzwerk, das allen gehört – und niemandem allein.

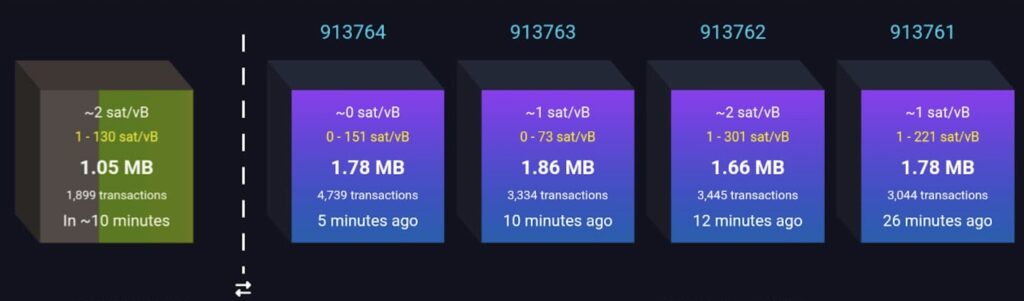

Blockhöhe (Blocknummer): 913764

~0 sat/vB:

0-151 sat/vB:

1.78 MB:

Anzahl der Transaktionen: 4739

Vergangene Zeit, seitdem der Block gefunden wurde: 5 minutes ago

Eine Übersicht über die Aktuellen Blöcke im Bitcoin-Netzwerk findest du auf der folgenden Webseite:

Viele glauben, dass die Blockchain-Technologie an sich schon revolutionär sei – ganz unabhängig von Bitcoin. Doch das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Die Blockchain wird erst dann wirklich sinnvoll, wenn sie Vertrauen ersetzen kann – also dort, wo niemand mehr einer zentralen Instanz blind glauben muss.

Und genau das gelingt Bitcoin – nicht der Blockchain als Technik allein.

Im Bitcoin-Netzwerk ist die Blockchain weit mehr als nur ein digitales Kassenbuch. Sie besteht aus einzelnen Datenblöcken, die chronologisch miteinander verbunden sind – wie Glieder einer Kette.

Jeder neue Block enthält nicht nur aktuelle Transaktionen, sondern auch den Hash des vorherigen Blocks – eine Art digitaler Fingerabdruck. Dadurch sind alle Blöcke miteinander verkettet.

Wenn jemand eine alte Transaktion im Nachhinein verändern wollte, müsste er nicht nur diesen einen Block neu berechnen, sondern auch alle nachfolgenden – was bei der heutigen Rechenleistung des Netzwerks faktisch unmöglich ist. Diese Verkettung macht die gesamte Transaktionshistorie manipulationssicher und dauerhaft nachvollziehbar.

Damit dieses System zuverlässig funktioniert, braucht es eine Vielzahl unabhängiger Teilnehmer – sogenannte Nodes. Jeder dieser Nodes speichert die gesamte Transaktionshistorie, prüft jede neue Transaktion und jeden neuen Block und stimmt nur zu, wenn alle Regeln des Netzwerks eingehalten wurden. Die Sicherheit entsteht durch die dezentrale Verifikation aller Regeln – durch die weltweit verteilten Nodes selbst.

Die Miner übernehmen zusätzlich eine besondere Aufgabe: Sie sammeln Transaktionen in Blöcken und lösen eine komplexe mathematische Aufgabe, um den Block für das Netzwerk gültig zu machen. Nur derjenige Miner, der diese Aufgabe als Erster korrekt löst, erhält die Belohnung – bestehend aus neuen Bitcoins und den Transaktionsgebühren.

Doch bevor dieser Block angehängt werden kann, müssen die anderen Miner und Nodes die Richtigkeit bestätigen. Erst wenn das gesamte Netzwerk zustimmt, wird der Block dauerhaft zur Blockchain hinzugefügt.

Und genau das fehlt, wenn man versucht, eine Blockchain ohne Bitcoin einzusetzen. Ohne eine native Währung wie Bitcoin und ein an sich geschlossenes System, fehlt der wirtschaftliche Anreiz, überhaupt ehrlich mitzuarbeiten. Es gibt keine Belohnung für Sicherheit – und keine Strafe für Manipulationsversuche.

Und genau das widerspricht der Idee der Blockchain: Man fällt zurück in zentrale Strukturen – und hätte dann auch wieder eine klassische Datenbank verwenden können.

Manche Firmen wollen mithilfe einer Blockchain dokumentieren, ob Medikamente während des Transports korrekt gekühlt wurden. Ein Temperatursensor soll die Daten messen und auf der Blockchain speichern. Klingt nach einer guten Idee – ist es aber nicht. Denn: Wer garantiert, dass der Sensor richtig misst? Wer prüft, ob die Daten korrekt übertragen wurden?

Die Blockchain speichert die Informationen zwar fälschungssicher – aber sie weiß nicht, ob die Informationen stimmen. Das bedeutet: Es gibt immer wieder zentrale Vertrauenspunkte, die technisch nicht dezentral lösbar sind. In solchen Fällen ist eine normale Datenbank: schneller, günstiger und einfacher zu betreiben – und die bessere Wahl.

Bitcoin braucht die Blockchain – aber die Blockchain braucht Bitcoin noch viel mehr.

Nur durch das Zusammenspiel von offenem Zugang, wirtschaftlichen Anreizen und dezentraler Verifikation wird die Blockchain zu einem wirklich nützlichen Werkzeug. Ohne diese Struktur bleibt sie in vielen Fällen nur eine teure, langsame Datenbank mit unnötigem Hype – und ohne echten Vorteil.

Damit das Bitcoin-Netzwerk funktioniert, braucht es sogenannte „Miner“. Das sind spezialisierte Computer – manchmal ganze Rechenzentren –, die im Hintergrund wichtige Aufgaben übernehmen. Ihre Hauptaufgabe: Sie sammeln alle aktuellen Bitcoin-Transaktionen und fassen sie in einem sogenannten „Block“ zusammen, gefüllt mit bis zu 4000 Transaktionen. Der Blockspeicher für einen Block ist auf 4 mb begrenzt. Doch bevor dieser Block zur Blockchain hinzugefügt werden darf, muss noch eine besondere Rechenaufgabe gelöst werden.

Diese Rechenaufgabe ist wie ein riesiges Zahlenrätsel. Alle Miner auf der Welt versuchen gleichzeitig, dieses Rätsel zu knacken. Wer es als Erster schafft, darf den neuen Block offiziell veröffentlichen – und bekommt dafür eine Belohnung in Form neuer Bitcoins. Dieser Vorgang wird Mining genannt, und die Belohnung nennt man Block Reward.

Der Trick dabei: Die Aufgabe ist extrem schwer zu lösen, aber ganz einfach zu überprüfen. Das faszinierende an dem System ist, wer es zuerst schafft das Rätsel zu lösen, zeigt das Ergebnis den anderen Minern. Sofern es das richtige Ergebnis ist, erkennen Sie es sofort (auch ohne es selbst gerechnet zu haben, weil das Ergebnis rückwärts mathematisch einfach überprüfbar ist) und nehmen den Block in die Blockchain auf. Der Finder erhält als Belohnung neue Bitcoins. Die er dann später verkaufen kann, um seine Strom- und Verwaltungskosten zu decken.

Das sorgt für Sicherheit im Netzwerk. Denn um zu betrügen, müsste jemand schneller rechnen als das gesamte restliche Netzwerk – und das ist selbst für mächtige Staaten kaum möglich. Dieses System nennt sich Proof of Work – also „Arbeitsnachweis“. Es bedeutet: Nur wer Arbeit (in Form von Rechenleistung) investiert, darf mitmachen. Und das ist der Schlüssel zum sichersten Netzwerk der Welt.

Der dafür notwendige Energieverbrauch ist oft Thema von Diskussionen. Doch er ist kein Fehler – sondern Teil des Sicherheitsmechanismus. Die viele Rechenleistung schützt das Netzwerk vor Manipulation. So sorgt Mining nicht nur für neue Bitcoins, sondern auch für die Integrität und Unverfälschbarkeit der gesamten Bitcoin-Geschichte.

Die sogenannte Blockbelohnung – also die Anzahl neuer Bitcoins, die durch das Mining entstehen – ist nicht dauerhaft gleich. Alle zehn Minuten wird ein neuer Block zur Blockchain hinzugefügt, und aktuell (Stand: Mai 2025) erhalten die Miner dafür 3,125 Bitcoin. Bei einem Bitcoin-Preis von rund 109.000 € entspricht das etwa 340.625 € pro Block – oder anders gesagt: So viel neues Bitcoin-Geld entsteht alle zehn Minuten.

Aber diese Belohnung wird nicht für immer so hoch bleiben. Alle vier Jahre, genauer gesagt nach jeweils 210.000 Blöcken, wird die Belohnung halbiert. Dieses Ereignis nennt man „Halving“ – also Halbierung. Beim letzten Halving im April 2024 wurde die Belohnung von 6,25 auf 3,125 Bitcoin reduziert. Beim nächsten Mal – voraussichtlich im Jahr 2028 – werden es dann nur noch 1,5625 Bitcoin pro Block sein.

Diese Halbierungen sorgen dafür, dass immer weniger neue Bitcoins dazukommen. Die Inflation ist also fest eingebaut – und wird mit der Zeit immer kleiner, bis sie schließlich ganz aufhört. Insgesamt wird es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Diese Begrenzung ist im Code verankert und kann nicht einfach verändert werden. Sie ist ein zentrales Merkmal von Bitcoin – denn sie sorgt für Knappheit und unterscheidet Bitcoin grundlegend von unserem heutigen Geldsystem, in dem ständig neues Geld erzeugt wird.

Wenn du zum ersten Mal hörst, dass Bitcoin im Schnitt nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet, klingt das zunächst enttäuschend – vor allem, wenn man es mit klassischen Zahlungsnetzwerken wie Visa vergleicht, die bis zu 24.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen. Doch diese scheinbare Langsamkeit ist kein Fehler. Sie ist gewollt – und ein zentrales Merkmal von Bitcoin.

Denn jede einzelne Bitcoin-Transaktion wird nicht einfach irgendwo gespeichert. Sie muss weltweit von tausenden unabhängigen Computern – sogenannten Nodes – überprüft, bestätigt und dauerhaft gespeichert werden. Und je mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden, desto größer und schwerer wird dieses Netzwerk auf lange Sicht zu betreiben. Irgendwann könnten sich nur noch große Firmen eine eigene Node leisten – und genau das will Bitcoin verhindern.

Die begrenzte Geschwindigkeit sorgt dafür, dass Bitcoin dezentral bleibt. Das bedeutet: Jeder, wirklich jeder – egal ob Privatperson, Verein oder kleine Firma – kann eine eigene Bitcoin-Node betreiben. Heute passt die gesamte Bitcoin-Blockchain auf eine handelsübliche Festplatte mit 1 TB. Das ist kein Zufall, sondern Teil der Philosophie: Ein Netzwerk, das für alle zugänglich und nachvollziehbar bleibt.

Wie bereits schon auf der Bitcoin verstehen Seite erklärt, Bitcoin ist Open Source. Das heißt, der gesamte Quellcode liegt offen und kann von jedem auf der Welt eingesehen und überprüft werden. Und genau das passiert auch: Zahlreiche Expertinnen und Experten – darunter einige der brillantesten Köpfe der Welt – haben den Code durchleuchtet, geprüft und weiterentwickelt. Bis heute wurde keine funktionierende Möglichkeit gefunden, das System zu manipulieren. Schwachpunkte wurden rechtzeitig aufgedeckt und behoben.

Die scheinbare Schwäche – die geringe Geschwindigkeit – ist in Wahrheit eine der größten Stärken: Sie bewahrt die Dezentralität, hält das Netzwerk offen und schützt Bitcoin davor, von wenigen kontrolliert zu werden.

Bitcoin ist nicht schnell – aber dafür verlässlich, offen und unabhängig.

Deshalb wurde das Lightning-Netzwerk entwickelt – ein sogenannter Second Layer, der schnelle und günstige Zahlungen ermöglicht. Transaktionen finden dabei außerhalb der Blockchain statt und werden nur als Gesamtergebnis zurück ins Hauptnetzwerk „on-chain“ übertragen.

Vorteil: Bitcoin kann global als Zahlungsmittel skaliert werden – ohne das Grundsystem zu überlasten und ohne dessen Sicherheit zu reduzieren.

Und Bitcoin kann noch mehr. Durch seinen offenen, programmierbaren Charakter kann es auch helfen, digitale Angriffe auf Webseiten oder Netzwerke zu verhindern. Ein kreatives Beispiel ist: Bei sogenannten DDoS-Angriffen (gezielte Serverüberlastung durch massenhafte Anfragen) könnte man künftig jede Anfrage mit einer kleinen Zahlung von wenigen Satoshis (Bruchteile eines Bitcoins) verknüpfen. Diese Mini-Zahlungen sind so gering, dass sie für normale Nutzer kaum spürbar wären – würden aber massive Spam-Angriffe unattraktiv machen, da sie echten Aufwand und Kosten verursachen.

Das zeigt: Bitcoin ist nicht nur ein Wertspeicher oder Zahlungsmittel – sondern auch ein technologisches Werkzeug, das auf vielen Ebenen innovative Lösungen ermöglicht. Es vereint ökonomisches Denken, digitale Selbstbestimmung und Sicherheit in einer Form, wie es bisher kein anderes System geschafft hat.

Bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kk…

Diese Transaktion wird dann mit deinem Private Key signiert. Das ist vergleichbar mit einer digitalen Unterschrift – aber kryptografisch abgesichert.

- der Betrag existiert - der Private Key korrekt ist - die Transaktion gültig ist.

Wie du auf der Seite „Bitcoin verstehen“ bereits gelesen hast, unterscheidet sich Bitcoin grundlegend vom klassischen Bankensystem. Dort besitzt du dein Geld nicht direkt – du hast nur einen Anspruch darauf. Bei Bitcoin ist das anders: Wenn du deine Bitcoin selbst verwahrst, dann gehören Sie dir, wirklich zu 100 %. Doch echtes Eigentum bringt auch echte Verantwortung mit sich.

Damit du deinen Private Key im Notfall wiederherstellen kannst, bekommst du bei der Einrichtung deiner Wallet eine sogenannte Seed Phrase. Das ist eine Liste aus 12 oder 24 einfachen Wörtern – etwa wie:

cupboard audit glimpse broom meadow welcome ride future egg already …

Diese Wörter sind dein „digitaler Generalschlüssel“. Bewahre sie gut auf – am besten handschriftlich oder in Metall gestanzt. Niemals digital, niemals online – sonst riskierst du, dass andere Zugriff bekommen.

Diese Wörter brauchst du nur einmal: wenn du deine Wallet neu einrichtest oder sie wiederherstellen musst – zum Beispiel nach einem Geräteverlust. Die Wallet kann dann aus diesen Wörtern deinen Private Key erneut generieren – und damit bekommst du deinen Besitz zurück.

Das Ganze klingt vielleicht technisch – aber es bedeutet etwas sehr Einfaches: Mit Bitcoin kannst du zum ersten Mal in der digitalen Welt echtes Eigentum haben. Und zwar ohne Bank, ohne Genehmigung – nur mit deinem Schlüssel. Du hast die Kontrolle, aber eben auch die Verantwortung.

Genau deshalb ist es so wichtig, sich früh mit Wallets, Sicherheit und Backup-Möglichkeiten zu beschäftigen. Denn wer den Schlüssel hat, besitzt die Bitcoin – und wer ihn verliert, für den sind sie weg. Doch wenn du das einmal verstanden hast, eröffnet sich dir eine völlig neue Form von Unabhängigkeit.

Deine Wallet verwaltet nicht nur deinen Private Key – sie erzeugt auch Bitcoin-Adressen für dich. Diese Adressen funktionieren ähnlich wie Kontonummern, über die du Bitcoin empfangen kannst.

Das sind die, die du gerade aktiv nutzt – vielleicht hast du sie kopiert und jemandem geschickt. Dort können dir Bitcoin gesendet werden.

Auch frühere Adressen, die du mal verwendet hast, gehören weiterhin zu deiner Wallet. Falls dort noch Guthaben liegt, hast du jederzeit Zugriff – genau wie auf ein altes Konto, das du nur gerade nicht nutzt.

Deine Wallet kann schon jetzt neue Adressen berechnen, die du vielleicht erst morgen brauchst. Sie sind noch unbenutzt, aber technisch schon da – und alle lassen sich aus deiner Seed Phrase ableiten.

Wenn du immer dieselbe Adresse nutzt, kann jeder öffentlich sehen, wie viel Bitcoin du bekommst oder besitzt. Neue Adressen bei jeder Transaktion sorgen für mehr Anonymität.

Jede Adresse ist wie ein neuer, sicherer Briefkasten. Das erschwert es Angreifern, dein Verhalten zu analysieren oder Schwächen auszunutzen.

Auch wenn du Dutzende oder Hunderte von Adressen hast – sie gehören alle zu deiner einen Wallet. Alles wird aus deiner Seed Phrase abgeleitet. Du brauchst dir also keine zusätzlichen Zugangsdaten zu merken – die Wallet kümmert sich um alles.

Du hast viele Adressen, aber nur einen „Hauptschlüssel“: deine Seed Phrase. Und solange du diesen sicher verwahrst, behältst du die volle Kontrolle über alle deine Bitcoin – gestern, heute und morgen.

Einer der faszinierendsten Aspekte von Bitcoin ist, dass das Netzwerk ohne zentrale Steuerung funktioniert – und sich trotzdem ständig selbst reguliert, basierend auf festgelegten mathematischen Regeln.

Bitcoin ist nicht nur ein digitales Geldsystem, sondern auch ein dynamisches, dezentrales Protokoll, das sich wie ein lebender Organismus an äußere Bedingungen anpasst.

Das Bitcoin-Netzwerk ist so konzipiert, dass etwa alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden wird. In diesen Block werden Transaktionen aufgenommen, welche dann dauerhaft in der Blockchain gespeichert werden. Damit dieses 10-Minuten-Intervall auch bei schwankender Rechenleistung (Hashrate) im Netzwerk eingehalten wird, passt sich der Schwierigkeitsgrad („Difficulty“) des Minings alle 2.016 Blöcke (ca. alle 2 Wochen) automatisch an:

Wenn Blöcke zu schnell gefunden werden, hat es die Folge, dass die Difficulty wieder steigt. Dann benötigen Miner mehr Energie um die Rechenaufgaben zu lösen, um einen Block zu finden.

Wenn Blöcke zu langsam gefunden werden, hat es zur Folge, dass die Difficulty sinkt. Damit wird es einfacher für die Miner Blöcke zu finden.

So bleibt das Netzwerk stabil und planbar, unabhängig davon, wie viele Miner teilnehmen.

Halving – weniger neue Bitcoins im Umlauf

Ein weiterer wichtiger Mechanismus: Etwa alle 210.000 Blöcke – das entspricht ca. alle vier Jahre – wird die Blockbelohnung für Miner halbiert. Dieses Ereignis heißt „Halving“.

Beispiel:

Transparente Regeln statt menschlicher Eingriffe

Diese Anpassungen passieren vollautomatisch, sind im Bitcoin-Code festgelegt und können nicht willkürlich verändert werden. Das macht Bitcoin so einzigartig:

Ein System, das sich selbst steuert, sich an äußere Veränderungen anpasst – und trotzdem verlässlich dem einmal definierten Pfad folgt.

Bitcoin ist kein starres Protokoll – sondern ein lernender, sich anpassender Mechanismus, der ohne zentrale Autorität funktioniert. Wie ein Organismus reagiert es auf Veränderungen – präzise, berechenbar und unabhängig.

Bitcoin ist kein fertiges Produkt wie eine App, die man einmal herunterlädt und benutzt. Es ist ein lebendiges, offenes Netzwerk – getragen von einer weltweiten Gemeinschaft aus Entwicklern, Nutzern und Unternehmen. Auch wenn Veränderungen bei Bitcoin bewusst langsam und vorsichtig vorgenommen werden (um Sicherheit und Stabilität zu wahren), entwickelt sich das System stetig weiter.

Ein Beispiel dafür ist Taproot, ein durch das Netzwerk bestätigtes technisches Upgrade, das 2021 aktiviert wurde. Es verbessert die Privatsphäre und die Effizienz bei Transaktionen. Taproot macht es schwieriger, besondere Transaktionen auf der Blockchain zu erkennen – das schützt die Nutzer. Gleichzeitig reduziert es die Datenmenge pro Transaktion, was langfristig Platz spart und Kosten senken kann.

Doch auch abseits der Blockchain entstehen rund um Bitcoin neue Ideen und Anwendungen:

Fedimints ermöglichen es kleinen Gruppen, Bitcoin gemeinsam und dezentral zu verwahren – zum Beispiel in einem Dorf, einer Familie oder einer Community.

Statt dass jeder eine eigene digitale Geldbörse mit voller technischer Verantwortung betreibt, teilen sich die Mitglieder die Kontrolle, ähnlich wie bei einer lokalen Sparkasse – aber ohne zentrale Bank, rein technisch organisiert. Besonders für Regionen mit schlechter Internet-Infrastruktur oder schwachem Zugang zu Bildung und Technik kann das eine niedrigschwellige Möglichkeit sein, Bitcoin sicher zu nutzen.

Ein spannendes Zukunftsthema ist die Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) mit Bitcoin. Weil Bitcoin vollständig digital, dezentral und rund um die Uhr verfügbar ist – ohne Banköffnungszeiten, Mittelsmänner oder zentrale Kontrollstellen – eignet es sich ideal als Zahlungsmittel für automatisierte Systeme und Maschinen.

Stell dir vor: KIs könnten in Zukunft eigene Einnahmen erzielen, z. B. durch das Anbieten von Texten, Bildern oder Datenanalysen – und mit diesen Einnahmen automatisch Rechnungen, Gebühren oder Ressourcen-Zugänge bezahlen. Sie würden wirtschaftlich eigenständig agieren – global, neutral und ohne menschliches Zutun.

Dank des sogenannten Lightning-Netzwerks können dabei selbst winzige Zahlungen in Echtzeit stattfinden – sogenannte Micro-Payments, die in klassischen Systemen technisch oder wirtschaftlich nicht machbar wären. So könnten KIs untereinander für Rechenleistung, Datenspeicher oder API-Zugriffe zahlen – direkt in Bitcoin, ohne Vertrauensinstanz dazwischen.

Das eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle: Autonome KIs, die Dienste anbieten, sich selbst finanzieren und eigenständig am digitalen Wirtschaftskreislauf teilnehmen. Bitcoin wird damit nicht nur zum Schutz individueller Eigentumsrechte, sondern auch zur nativen Währung einer Welt, in der Maschinen direkt miteinander handeln können – sicher, transparent und frei von zentraler Kontrolle.

Auch andere Ideen treiben das Ökosystem weiter:

Technisch wird auch weiter an der Skalierung, Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz gearbeitet – doch immer gilt: Veränderungen im Bitcoin-Netzwerk werden nur dann umgesetzt, wenn ein breiter, weltweiter Konsens sie unterstützt. Das schützt vor Fehlentwicklungen und sichert die Stabilität.

Ein zentraler Baustein dieser Sicherheit bleibt auch der SHA-256-Algorithmus – ein mathematisches Verfahren zur sicheren Verschlüsselung. Er sorgt dafür, dass niemand vergangene Transaktionen heimlich verändern oder neue Bitcoins fälschen kann. Bis heute gilt diese Technologie als unknackbar.

Kurz gesagt: Bitcoin ist nicht nur ein digitales Geld, sondern ein offenes, sich stetig entwickelndes Ökosystem. Und je mehr Menschen – und künftig vielleicht sogar Maschinen – daran teilnehmen, desto widerstandsfähiger, nützlicher und kreativer wird es.

Bitcoin ist kein kompliziertes Geheimprojekt, sondern ein System mit klaren Regeln, offenem Code und weltweiter Beteiligung. Es braucht keine Bank, keinen Chef und keine Erlaubnis – nur Mathematik, die für alle gleich gilt. Die Technik dahinter sorgt dafür, dass niemand schummeln, Einfluss nehmen oder einfach neue Bitcoins erschaffen kann. Die Technik mag auf den ersten Blick komplex sein – aber die Grundprinzipien sind für jeden verständlich: Vertrauen entsteht nicht durch Autorität, sondern durch Mathematik.

Das ist echte digitale Unabhängigkeit – weltweit, rund um die Uhr, für jeden verfügbar.

Maximale Bitcoin Menge

21 000 000 BTC

Aktuelle Nodes Weltweit

Mehr als 16000 Nodes

Blockchain Größe

~ 600 -700 GB

Blockzeit

~ Alle 10 min wird ein neuer Block gefunden

Halving Zyklus

Alle 210 000 Blöcke bzw. ca. alle 4 Jahre

Difficulty adjustment

Anpassung alle 2010 Blöcke

Blockgröße

Maximal 4 MB - Effektiv durchschnittlich ca. 1,2-1,5 MB

Anzahl möglicher Private Key s

2^256 Möglichkeiten, was eine astronomisch große Zahl ist, verglichen mit der geschätzten Anzahl der Atome im Universum.

All rights reserved © BITCOIN FÜR ANFÄNGER. Alle Rechte vorbehalten.