Willkommen! Schön, dass du da bist!

Wenn du dich schon einmal gefragt hast, warum Geld an Wert verliert, wie unser Finanzsystem eigentlich funktioniert oder was genau hinter Bitcoin steckt – dann bist du hier genau richtig.

Ich habe die Inhalte so aufbereitet, dass sie auch ohne Vorwissen bestmöglich verständlich sind. Natürlich lässt sich bei einem so komplexen Thema nicht ganz auf Fachbegriffe verzichten – aber keine Sorge: Ich versuche sie dir so zu erklären, dass du immer wieder den roten Faden behältst und verstehst, worum es eigentlich geht.

Denn bevor man Bitcoin wirklich begreifen kann, sollte man sich erst mit dem Ursprung und den Schwächen unseres heutigen Geldsystems beschäftigen. Geld begleitet uns täglich – sei es beim Einkaufen, Arbeiten oder Sparen – doch nur wenige wissen, wie es tatsächlich funktioniert. Genau hier setzt diese Webseite an: Sie vermittelt dir ein stabiles Grundverständnis, auf dem du alle weiteren Zusammenhänge sicher einordnen kannst.

Während wir im Westen oft nur theoretisch über Geldpolitik, Inflation oder die Vorteile von Bitcoin diskutieren, ist Bitcoin in vielen Teilen der Welt längst gelebte Realität: In Ländern mit schwachen Währungen, instabiler Politik und unsicheren Eigentumsrechten wird Bitcoin nicht als Investment gesehen – sondern als Rettungsanker. Für Millionen Menschen ist es die einzige Möglichkeit, Eigentum zu sichern, Werte zu speichern oder frei zu wirtschaften – unabhängig von staatlicher Kontrolle oder korrupten Systemen.

Wer Bitcoin wirklich verstehen will, muss bereit sein, die eigene – oft privilegierte – Perspektive zu verlassen. Statt nur aus westlicher Sicht zu denken, lohnt es sich, auch auf jene Teile der Welt zu blicken, in denen die Schwächen des bestehenden Geldsystems nicht theoretisch, sondern ganz real und existenziell spürbar sind.

Lass uns gemeinsam einen neuen Blick auf etwas werfen, das wir alle täglich nutzen – unser Geld.

Geld ist eines der mächtigsten Werkzeuge der Menschheit – und doch machen sich nur wenige Menschen Gedanken darüber, was Geld eigentlich ist. Wir benutzen es jeden Tag: Es landet auf unseren Konten, wir bezahlen damit Lebensmittel oder sparen es für die Zukunft.

Doch: Was macht Geld zu Geld?

In seiner grundlegendsten Form ist Geld ein universelles Tauschmittel. Es ermöglicht uns, Waren und Dienstleistungen zu handeln – auch wenn beide Seiten nicht gleichzeitig etwas zum Tauschen haben. Damit Geld langfristig funktionieren kann, muss es bestimmte Eigenschaften erfüllen.

Es darf nicht unbegrenzt vermehrbar sein, sonst verliert es an Wert.

Es muss in kleine Einheiten teilbar sein - ermöglicht Transaktionen verschiedener Größenordnungen.

Man sollte es einfach übertragen können – physisch oder digital.

Es darf nicht verfallen oder verderben.

Es dient als einheitlicher Maßstab zur Bewertung von Waren und Dienstleistungen. Preise, Löhne und Verträge werden in dieser „Rechensprache“ ausgedrückt – man kann Werte damit vergleichen und wirtschaftlich planen.

Es muss gesellschaftlich anerkannt sein.

In seinem Werk „Grundsätze der Volkswirtschaftslehre“ beschreibt Menger, wie Geld nicht vom Staat erschaffen, sondern aus dem freien Markt heraus entstanden ist – durch die freiwillige Auswahl des besten Tauschmittels.

„Nicht staatliche Autorität, sondern der freie Markt hat das Geld hervorgebracht."

Carl Menger, 1871

ist ein Mittel, um Werte zu speichern, zu messen und zu tauschen.

ist die staatlich definierte Form davon – wie der Euro, Dollar oder Yen. Nicht jede Währung erfüllt dauerhaft die Eigenschaften von gutem Geld.

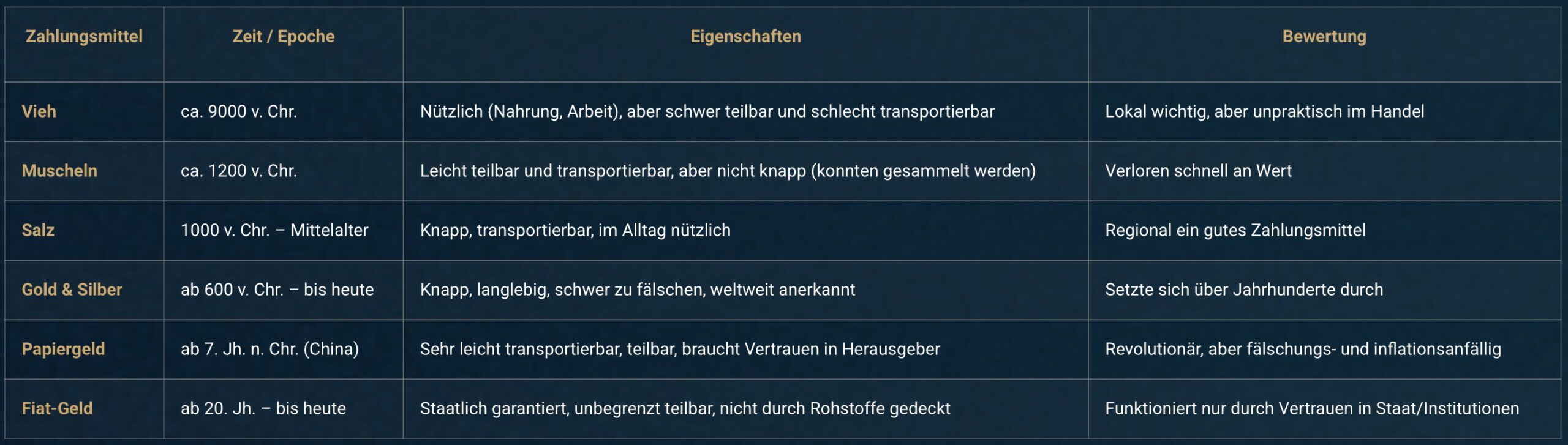

In der Geschichte haben Menschen viele unterschiedliche Dinge als Geld verwendet – zum Beispiel Muscheln, Salz, Vieh oder Edelmetalle wie Gold und Silber. Wichtig war dabei nicht, ob diese Dinge einen „inneren Wert“ hatten, sondern ob sie bestimmte Eigenschaften erfüllten: gutes Geld musste knapp, haltbar, teilbar, transportierbar und schwer zu fälschen sein. Genau deshalb setzte sich Gold über Jahrhunderte als bevorzugtes Zahlungsmittel durch – nicht, weil es objektiv wertvoll war, sondern weil es im freien Austausch am zuverlässigsten funktionierte.

Heute ist unser Geldsystem anders aufgebaut. Moderne Währungen wie der Euro oder der US-Dollar sind nicht mehr an knappe Rohstoffe wie Gold oder Silber gebunden. Ihr Wert basiert allein auf Vertrauen: darauf, dass der Staat und die Zentralbanken sie als offizielles Zahlungsmittel vorschreiben – und dass die Menschen bereit sind, diese Währungen im Alltag anzunehmen. Zugleich erfüllt es die praktische Funktion, den Zahlungsverkehr handlich zu machen: Es ist leichter zu transportieren als Edelmetall Münzen und ermöglicht schnelle Geschäfte im Alltag.

Heutiges Fiat-Geld kann in großem Umfang neu geschaffen werden – etwa durch politische Entscheidungen und Maßnahmen der Zentralbanken, durch das Drucken von Bargeld, vor allem aber auch digital. Wenn Banken Kredite vergeben, entsteht neues Geld in Form von Buchungen auf Konten – und das geht noch einfacher und schneller als das Drucken von Scheinen.

Das wirft eine grundlegende Frage auf: Wenn Geld heute beliebig vermehrt oder sogar gedruckt werden kann – was verleiht ihm dann noch seinen echten Wert, und wie stabil ist dieses System langfristig?

Um das zu verstehen, lohnt sich für dich ein Blick zurück:

Warum haben sich manche Formen von Geld in der Geschichte bewährt – während andere schnell wieder verschwanden?

Ein eindrucksvolles Beispiel sind Kaurimuscheln. Sie galten in vielen Kulturen über Jahrhunderte hinweg als anerkanntes Zahlungsmittel – vor allem, weil sie selten waren und nur mit Aufwand beschafft werden konnten. Ihre Teilbarkeit wurde nicht durch Zerbrechen erreicht, sondern dadurch, dass kleinere und größere Muscheln oder ganze Bündel verwendet wurden – ähnlich wie unterschiedliche Münzen und Scheine. Doch mit dem technischen Fortschritt in der Seefahrt und dem Ausbau des globalen Handels gelang es europäischen Händlern, große Mengen dieser Muscheln aus weit entfernten Regionen zu importieren. Die Folge: Die einst knappen Muscheln wurden plötzlich im Überfluss verfügbar – und verloren damit ihren Wert. Sie tauchten zwar noch auf Märkten auf, waren aber kein verlässliches Tauschmittel mehr.

Die Menschen spürten: Wenn Geld beliebig vermehrt werden kann, ist es nicht mehr sicher. Also suchten sie nach Alternativen – nach „härterem“ Geld, das beständiger im Wert blieb. Edelmetalle wie Silber und Gold gewannen an Bedeutung, weil sie seltener, schwerer zu beschaffen und kaum manipulierbar waren.

Gold wurde letztlich nicht durch staatliche Anordnung, sondern durch freie Marktentscheidung über viele Jahrhunderte hinweg zum bevorzugten Geld. Warum? Weil es die Eigenschaften guten Geldes besser erfüllte als alle anderen Alternativen – vor allem: Knappheit, Haltbarkeit und Vertrauen.

Doch selbst Gold ist nicht perfekt: Es ist schwer, schlecht teilbar und aufwendig zu lagern und zu transportieren. In der digitalen Welt von heute stellt sich deshalb die Frage neu: Was wäre, wenn es ein digitales Gut gäbe, das dieselben Eigenschaften wie Gold besitzt – aber zusätzlich leicht teilbar, transportierbar und unabhängig ist? Und genau hier beginnt die Geschichte von Bitcoin, dazu später mehr…

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1944 das globale Geldsystem im Rahmen des sogenannten Bretton-Woods-Abkommens neu geordnet. Damals einigte man sich darauf, dass alle wichtigen Währungen an den US-Dollar gebunden sein sollten – und der Dollar selbst war direkt an Gold gekoppelt (35 US-Dollar = 1 Feinunze Gold). Ziel war es, nach Jahren der Instabilität ein verlässliches Geldsystem zu schaffen, das weltweiten Handel wieder möglich machte.

Für dich ist es wichtig zu verstehen: Dieses System war nicht nur irgendeine historische Vereinbarung – es bildete die Grundlage für das wirtschaftliche Wachstum der Nachkriegszeit. Die festen Wechselkurse sorgten dafür, dass Länder berechenbar miteinander handeln konnten, und durch die Goldbindung des Dollars war das Vertrauen in das Geld groß. Das wirkte stabilisierend – und half, nach der Krise wieder aufzubauen.

Gerade in den 1950er- und 60er-Jahren profitierten viele Länder, wie Japan, USA und auch Europa, massiv davon. Das Bretton-Woods-System machte grenzüberschreitenden Handel planbar und stärkte das Vertrauen in internationale Zusammenarbeit. Doch dieses Gleichgewicht war nicht von Dauer – und genau das ist entscheidend, um unser heutiges Geldsystem besser zu verstehen.

Doch in den 1960er-Jahren geriet dieses System unter Druck. Die USA begannen, massiv Geld zu drucken – unter anderem, um den Vietnamkrieg und umfangreiche Sozialprogramme zu finanzieren. Andere Länder, die große Mengen US-Dollar als Reserve hielten, begannen deshalb, ihr Vertrauen zu verlieren. Sie forderten vermehrt, dass die USA ihre Dollarbestände wie ursprünglich vereinbart gegen physisches Gold eintauschen. Die US-Goldreserven schrumpften daraufhin bedrohlich – und Präsident Richard Nixon beendete 1971 einseitig die Goldbindung des Dollars.

Denn mit diesem Moment endete nicht nur das Bretton-Woods-System – es begann auch ein völlig neues Geldzeitalter: unser heutiges Fiatgeldsystem. Seitdem ist kein staatliches Geld mehr durch physische Werte wie Gold oder Silber gedeckt. Staaten und Zentralbanken können seither Geld nach eigenem Ermessen schaffen – theoretisch unbegrenzt, und ohne dass diesem Geld ein realer Gegenwert gegenübersteht.

Stattdessen folgt das System seitdem weitgehend keynesianischen Prinzipien: Der Staat greift aktiv in die Wirtschaft ein, kann Geld in Umlauf bringen, Schulden machen und Zinssätze steuern – in der Hoffnung, damit Wachstum und Stabilität zu fördern… Staaten und Zentralbanken können seither Geld nach eigenem Ermessen schaffen – unabhängig von realen Gegenwerten. Damit verbunden ist zwar mehr wirtschaftliche Flexibilität, aber auch das Risiko von Inflation, Geldentwertung und strukturellem Vertrauensverlust. Seither ist keine staatliche Währung mehr an Gold gebunden – ein fundamentaler Paradigmenwechsel.

Für dich heißt das konkret: Du lebst heute in einem globalen Geldexperiment. Über 2.000 Jahre lang war Geld fast immer an etwas Reales gebunden – an Gold, Silber oder andere knappe Güter. Dieses Prinzip galt als Grundlage für Vertrauen und Stabilität. Doch seit etwas mehr als 50 Jahren – seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 1971 – ist das nicht mehr der Fall. Neue Geldmengen entstehen heute nicht mehr nur durch wirtschaftliche Leistung oder Rohstoffdeckung. Durch die Digitalisierung braucht es heutzutage dafür nicht einmal mehr Druckmaschinen – neues Geld entsteht per Mausklick, als digitale Buchung in den Bilanzen von Zentralbanken. Besonders seit der globalen Finanzkrise 2008 und während der Corona-Pandemie wurde das sichtbar: Zentralbanken auf der ganzen Welt weiteten ihre Bilanzen massiv aus, um Krisen zu begegnen – mit ungewissem Ausgang.

Die weltweit vorhandene Goldmenge wächst etwa 1 bis 2 % pro Jahr. In einer dynamischen Weltwirtschaft, die stetig expandiert, kann das zu einem scheinbaren Problem werden: Wenn die Geldmenge durch Gold gedeckelt ist, aber die Wirtschaftsleistung stark wächst, entsteht ein Mangel an Liquidität. Das kann zu Deflation führen – also einem allgemeinen Preisverfall. Zwar wird Geld dadurch wertvoller und du kannst dir dadurch mehr leisten, aber zugleich sinken Investitionsanreize, Unternehmensgewinne schrumpfen, und bestehende Schulden wirken real schwerer.

Aus Sicht der heutigen Mainstream-Ökonomie, die sich stark an den Ideen des britischen Ökonomen John Maynard Keynes orientiert, gilt so eine Deflation als gefährlich – denn sie kann Konsum und Investitionen bremsen, was die Wirtschaft lähmt. Der Staat soll aktiv eingreifen, Geld in Umlauf bringen und so Wachstum fördern – auch wenn dafür neue Schulden gemacht werden müssen.

An dieser Stelle setzt die fundamentale Kritik der Österreichischen Schule der Nationalökonomie an. Deflation ist für sie kein Problem, sondern ein natürlicher Ausdruck von Produktivitätsfortschritt. Wenn Technologien effizienter werden und Produkte günstiger hergestellt werden können, sei ein Rückgang der Preise ein normaler und gesunder Mechanismus – kein Krisensymptom, sondern ein Zeichen zunehmender Produktivität. Gleichzeitig betont die Österreichische Schule, wie wichtig eine stabile Währung ist – denn nur wenn Geld seinen Wert behält, können Menschen und Unternehmen verlässlich planen, sparen und investieren.

„Deflation ist kein Unglück, sondern Ausdruck wachsender wirtschaftlicher Effizienz.“

Ludwig von Mises

Wichtig für dich zu verstehen ist, dass aus dieser Perspektive Wohlstand nicht durch das ständige Ausweiten der Geldmenge entsteht, sondern durch individuelles Sparen, produktive Investitionen und technologische Innovation. Geld soll seinen Wert behalten – nicht laufend entwertet werden. Die künstliche Erzeugung von Inflation durch staatliche Geldpolitik wird in der Österreichischen Schule daher als versteckte Enteignung kritisiert.

„Der Wunsch nach 'mehr Geld' ist das Ergebnis einer falschen Lehre. Was notwendig ist, ist nicht mehr Geld, sondern ein besseres Verständnis des Geldes.“

Friedrich August von Hayek

Der Goldstandard bot lange Zeit genau diesen Schutz: Neue Geldmenge konnte nur entstehen, wenn physisch neues Gold vorhanden war. Damit war das System vor inflationären Ausweitungen weitgehend geschützt. Doch eben diese geldpolitische „Härte“ wurde in Krisenzeiten zunehmend als Hindernis empfunden – insbesondere von Regierungen, die kurzfristig finanzielle Spielräume brauchten. Statt sich den Begrenzungen eines gedeckten Geldsystems zu unterwerfen, erschien es politisch bequemer, ein System zu schaffen, in dem Geld beliebig vermehrt werden kann.

Über viele Jahrhunderte war Gold das Rückgrat des internationalen Finanzsystems. Doch mit der Zeit wurde es für Staaten zunehmend unpraktisch: schwer zu transportieren, begrenzt verfügbar und – vor allem – nicht beliebig vermehrbar. Gerade dieser letzte Punkt war entscheidend: Mit Gold ließ sich keine expansive Geldpolitik betreiben. In einem goldgedeckten System war die Möglichkeit, durch Geldschöpfung Schulden zu finanzieren oder Krisen kurzfristig abzufedern, stark eingeschränkt.

„Der Goldstandard ist mit einer verantwortungslosen Regierung unvereinbar.“

Alan Greenspan

Der Übergang vom Goldstandard zum Fiatgeld war aus Sicht der Österreichischen Schule kein Fortschritt, sondern ein Rückzug aus der Disziplin eines stabilen und ehrlichen Geldsystems. Die staatliche Kontrolle über das Geldwesen öffnete Tür und Tor für Inflationspolitik, Schuldenmacherei und wirtschaftliche Verzerrungen.

Die Österreichische Schule bleibt daher bei ihrer Grundhaltung: Geld muss knapp, wertstabil und frei von politischer Willkür sein. Nur unter diesen Bedingungen kann es seine Rolle als verlässlicher Wertspeicher, stabiles Tauschmittel und objektiven Maßstabs wirtschaftlicher Entscheidungen erfüllen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Fiatgeld sich nicht durchgesetzt hat, weil es bessere Eigenschaften als Geld mitbringt – sondern weil es Regierungen erlaubt, wirtschaftliche Probleme politisch zu managen. Wie bereits erwähnt: Als Fiatgeld bezeichnet man ein Geldsystem, in dem das Geld nicht durch physische Güter wie Gold gedeckt ist. Sein Wert beruht allein auf dem Vertrauen in den Staat und die Währung, die er herausgibt.

Nun sollten wir uns die Frage stellen: Was ist etwas wirklich wert?

Mit dem Ende des Goldstandards begann also eine neue Ära: die des Fiatgeldes. Lass uns ein wenig tiefer eintauchen, um zu verstehen, wie unser heutiges Geldsystem funktioniert – und warum das Verständnis zu Wert an sich und Vertrauen so entscheidend ist.

Vielleicht hast du dich das schon einmal gefragt: Gibt es so etwas wie einen „inneren Wert“ – oder entsteht Wert erst durch das, was wir Menschen einem Ding beimessen? Die Wahrheit ist: Fast nichts besitzt von sich aus automatisch einen festen Wert. Stattdessen entsteht Bedeutung fast immer durch unsere Sichtweise – durch Knappheit, Bedürfnisse und persönliche Entscheidungen. Stell dir vor: Du bist in der Wüste, ohne Wasser. Plötzlich wäre dir eine einzige Flasche Wasser unbezahlbar viel wert. In deinem Alltag dagegen findest du Wasser im Supermarkt für ein paar Cent – oft unbeachtet. Der Unterschied liegt nicht im Wasser selbst, sondern in deiner Situation. Was für dich heute unwichtig ist, kann morgen überlebenswichtig sein.

Ein Gemälde, ein Versprechen, eine Idee: Alles bekommt erst dann Wert, wenn jemand bereit ist, etwas dafür zu geben. Es geht immer um Perspektive, Kontext – und Nutzen. Was für den einen unverzichtbar ist, kann für den anderen völlig belanglos sein.

Bitcoin wird wertvoll, weil Menschen es freiwillig nutzen. Warum? Weil es Eigenschaften mitbringt, die im bestehenden Finanzsystem fehlen: Es ist knapp, unabhängig und fälschungssicher – aber vor allem bietet es Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen einen konkreten Mehrwert, den sie in unseren heutigen Systemen oft nicht finden.

Für die einen ist es ein Schutz vor Inflation, für andere der erste Zugang zu digitalem Eigentum. Manche nutzen es zur grenzüberschreitenden Zahlung, andere als langfristigen Wertspeicher. Unterschiedliche Bedürfnisse treffen auf ein Werkzeug, das unabhängig von Herkunft, Einkommen oder politischer Lage – zuverlässig, frei, stabil, beständig und rund um die Uhr zuverlässig funktioniert. Genau deshalb hat Bitcoin für viele seinen Wert – wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Wert ist am Ende nichts Festes – sondern das Ergebnis dessen, was wir darin sehen und wofür wir bereit sind, es einzutauschen.

Du verwendest es täglich: Fiatgeld (lat.: es geschehe), es ist unser heutiges Geld – zum Beispiel der Euro oder Dollar. Es hat keinen eigenen Wert wie Gold oder Silber. Es ist nur etwas wert, weil der Staat sagt: „Das ist gültiges Geld“ – und weil wir alle daran glauben, dass wir damit morgen genauso einkaufen können wie heute. Die Zentralbank kann neues Geld schaffen, zum Beispiel indem sie Kredite an die Geschäftsbanken vergibt. Sie bestimmt auch, wie teuer es ist, sich Geld zu leihen – durch die höhe der Zinsen. Wie bereits erwähnt, kann theoretisch so viel Geld gedruckt werden, wie Zentralbanken, Regierungen und Finanzinstitute es für richtig halten.

Wenn immer mehr neues Geld in Umlauf gebracht wird, ohne dass ihm ein realer Gegenwert wie Güter oder Dienstleistungen gegenübersteht, verliert das einzelne Geldstück an Kaufkraft. – es wird weniger wert. Anders gesagt: Du bekommst für dein Geld weniger. Spätestens wenn du das im Alltag spürst – etwa beim Einkaufen – beginnt das Vertrauen zu wanken. Dann reagieren viele Menschen instinktiv: Sie geben ihr Geld schneller aus, oder sie tauschen es gegen Güter, die als stabiler gelten – wie Immobilien, Gold, Fremdwährungen oder Bitcoin. Ein Teufelskreis beginnt – ausgelöst nicht durch einen plötzlichen Schock, sondern durch schwindendes Vertrauen.

Dieses Verhalten treibt den Preisverfall weiter an. Wenn immer mehr Menschen gleichzeitig versuchen, ihr Geld loszuwerden, steigt die Umlaufgeschwindigkeit – und die Kaufkraft sinkt noch schneller. So entsteht ein Teufelskreis, in dem der Vertrauensverlust sich selbst verstärkt.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wird für uns deutlich, wie fragil dieses Versprechen eigentlich ist – und wie wichtig es für dich ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, was es überhaupt bedeutet, wirklich über dein Geld zu verfügen. Viele Menschen glauben, das Geld auf ihrem Bankkonto gehöre ihnen. Tatsächlich ist es rechtlich nur ein Anspruch gegenüber der Bank – kein echter Besitz. Im Krisenfall kann der Zugriff eingeschränkt oder sogar blockiert werden. Zwar gibt es in vielen Ländern eine Einlagensicherung, die Ersparnisse bis zu einem bestimmten Betrag (z. B. 100.000 €) absichern soll. Doch wenn man bereits Werte oberhalb der 100.000 €-Grenze verloren hat und dadurch Verluste hinnehmen muss, die man nicht selbst verschuldet hat, können schnell große Summen vernichtet werden – oft im sechs- oder gar siebenstelligen Bereich. Auch wenn man meinen könnte, diese Menschen hätten ja „immer noch genug Geld“, darf man nicht vergessen: Es ist ihr Eigentum. Und in den meisten Fällen haben auch sie hart dafür gearbeitet, gespart oder unternehmerisches Risiko getragen. Die Garantie der Einlagensicherung funktioniert auch nur solange, dass das staatliche System stabil bleibt.

Ein Beispiel ist die Bankenkrise in Zypern 2013: Bankkunden konnten plötzlich nur noch begrenzt Bargeld abheben, größere Guthaben wurden eingefroren oder zwangsweise gekürzt. Auslöser war eine schwere Bankenkrise, verursacht durch faule Kredite und hohe Verluste auf griechische Staatsanleihen. Um einen Zusammenbruch zu verhindern, beschlossen die EU und der IWF (Internationaler Währungsfonds) ein Rettungspaket (engl. „Bailout“) vom Steuerzahler bezahlt – jedoch unter der Bedingung, dass sich auch die Sparer der betroffenen Banken beteiligen. So wurden Guthaben zwangsweise mit einer Sonderabgabe belegt. Das Vertrauen der Bevölkerung in das Bankensystem wurde dadurch nachhaltig erschüttert. Dieses Beispiel verdeutlicht eine ernüchternde Realität: Bürger und Steuerzahler werden für das Zocken der Banker zur Kasse gebeten, während die Verantwortlichen weitgehend ohne Folgen bleiben und für ihr Fehlverhalten nicht belangt werden. Gewinne werden eingefahren, doch wenn die Risiken in Verluste münden, trägt am Ende die Gesellschaft die Kosten – ein Muster, das sich auch in zahlreichen anderen Krisenfällen zeigt und die Grundlagen unseres heutigen Finanzsystems infrage stellt.

Solche Ereignisse zeigen, wie abhängig unser Geldsystem vom Vertrauen in Banken und Regierungen ist. Wenn dieses Vertrauen schwindet – etwa durch Inflation, Schuldenkrisen oder instabile Finanzmärkte – rückt Bitcoin als unabhängige, dezentrale Alternative in den Fokus. Ein System, bei dem du selbst Eigentümer bist – ohne Zwischeninstanzen und niemand der dir dein Erspartes ohne deine Zustimmung nehmen kann.

Bei Geld auf der Bank ist das nicht der Fall. Du bist auf das System angewiesen – auf Geschäftszeiten, technische Verfügbarkeit und das Vertrauen, dass du im Ernstfall wirklich Zugriff auf dein Vermögen bekommst. Bitcoin verändert genau das: Es gibt dir die Möglichkeit, dein Geld selbst zu besitzen und zu verwalten – unabhängig von Banken oder Staaten. Du brauchst dafür keine Erlaubnis. In einer zunehmend digitalisierten Welt ist das ein völlig neuer Zugang zu echtem, selbstbestimmtem Eigentum. Dazu später mehr. Bleib also dran, das schauen wir uns noch genauer an!

Sie geschieht nicht über Nacht, sondern langsam. Wenn Zentralbanken mehr Geld in Umlauf bringen, ohne dass mehr Produkte oder Dienstleistungen entstehen, verliert das bestehende Geld an Kaufkraft. Preise steigen, Löhne halten nicht immer Schritt, und dein Erspartes auf dem Konto verliert an Wert.

Inflation trifft nicht nur die Wirtschaft sondern wirkt auch für dich wie eine versteckte Steuer. Während direkte Steuern auf deinem Lohnzettel sichtbar sind, passiert Inflation im Stillen – sie betrifft jeden von uns, trifft aber besonders jene hart, die keine großen Ersparnisse haben. Wenn du jeden Monat auf jeden Euro angewiesen bist, kannst du steigende Preise kaum ausgleichen – und verlierst am meisten, oft ohne es sofort zu merken.

Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan schrieb 1966 sinngemäß:

„Inflation ist eine Steuer, die nicht per Gesetz verabschiedet wurde.“

Alan Greenspan

Bitcoin setzt zur Inflation ein radikales Gegenmodell: Mit einem festen Maximalangebot von 21 Millionen Einheiten ist er nicht beliebig vermehrbar. Er basiert auf mathematischen Regeln, nicht auf politischer Willkür. Damit wird Bitcoin zu einem digitalen Wertspeicher – wie Gold, nur globaler, transparenter, knapper und dezentraler. Gerade in unserer schnellen und ständig wechselnden Welt wirkt Bitcoin wie ein Ruhepol: Du kannst dich darauf verlassen, dass es auch morgen noch da ist, seine Kernprinzipien sich nicht plötzlich ändern – und dass niemand die Leitprinzipien allein verändern kann. Die starken Kursschwankungen sind dabei nur Rauschen aus der künstlich geschaffenen Fiat-Welt drum herum, eine Ablenkung vom Wesentlichen. Im Gegenteil: Wegen seiner fundamentalen mathematischen Beständigkeit ist das Bitcoin-Netzwerk für viele so unglaublich wertvoll, denn seit seinem Start im Jahr 2009 haben sich seine grundlegenden Regeln und Prinzipien nicht geändert. Diese Stabilität gibt Bitcoin eine besondere Stärke, auch wenn das für viele auf den ersten Blick schwer zu verstehen ist. Sie bietet dir einen festen Anker in einer Welt, die oft das Gegenteil von Ruhe und Konsistenz ausstrahlt und in der schnelle neue Entwicklungen nicht immer für Verlässlichkeit oder Berechenbarkeit stehen.

Wir arbeiten Stunden, Tage, Jahre und tauschen unsere Lebenszeit gegen Geld – in der Hoffnung, dass unser Erspartes uns Sicherheit gibt, Freiheit verschafft oder die Zukunft unserer Kinder sichert. Doch in unserem heutigen inflationären Geldsystem, wird dieses Versprechen untergraben: Wenn die Kaufkraft unseres Geldes schwindet, schwindet auch der Wert unserer Lebenszeit.

Inflation ist nichts anderes als eine versteckte Enteignung. Wir merken sie nicht sofort – doch sie frisst unser Erspartes Stück für Stück auf, ganz ohne unser Zutun oder Einverständnis.

„Die Geldentwertung ist ein perfides Mittel der Umverteilung – sie enteignet die Fleißigen und belohnt die Schuldner.“

Ludwig von Mises

In einem Geldsystem, das auf Knappheit, Marktlogik und Wertstabilität basiert – wie es die Österreichische Schule fordert – wäre das nicht möglich. Hier behält Geld seinen Wert, und damit auch die Lebenszeit, die wir investieren, um es zu verdienen.

„Wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir noch vor morgen früh eine Revolution.“

Henry Ford

Bitcoin ist der Versuch, dieses Problem friedlich an der Wurzel zu lösen: Ein Geld, das nicht entwertet werden kann, das niemandem gehört – und das echte Lebenszeit speichert.

Erinnerst du dich an die Finanzkrise 2008? Banken brachen zusammen, Staaten mussten mit Milliarden einspringen – und Millionen Menschen verloren ihre Jobs, ihre Ersparnisse oder sogar ihr Zuhause. Vielleicht warst du selbst betroffen. Vielleicht hast du damals zum ersten Mal gespürt, wie fragil unser Finanzsystem wirklich ist.

Und selbst viele, die nichts mit riskanten Spekulationen zu tun hatten, mussten am Ende die Rechnung zahlen – über Inflation, Steuerlast oder verlorene Lebensperspektiven. Menschen, die ehrlicher Arbeit nachgingen, verloren plötzlich ihre Anstellung, weil ganze Wirtschaftszweige ins Wanken gerieten. Es wurde deutlich: In diesem System tragen oft nicht die Verantwortlichen die Konsequenzen – sondern die breite Bevölkerung.

Bitcoin wurde dann 2009 als Reaktion auf die globale Finanzkrise veröffentlicht. Banken gingen pleite, Staaten retteten sie mit Steuergeldern, während Millionen Menschen ihre Jobs, Ersparnisse und Wohnungen verloren. Das Vertrauen in das bestehende Geldsystem wurde tief erschüttert.

Genau in diesem Moment veröffentlichte jemand unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein Konzept für ein neues Geldsystem. Es war kein Unternehmen und keine Bank – sondern ein offenes Netzwerk, das ohne zentrale Autorität funktioniert.

Bitcoin ist dezentral, transparent, zensurresistent und mittlerweile das sicherste Netzwerk der Welt. Du brauchst keine Erlaubnis, kein Konto, keine Bank. Alles, was du brauchst, ist ein Gerät (Handy oder Computer) und Internet, um Zugang zu erhalten.

Jeder kann mitmachen. Kein Staat oder Unternehmen kontrolliert Bitcoin.

Transaktionen sind für jeden einsehbar – aber pseudonym.

Keine Bürozeiten, keine Ländergrenzen.

Maximal 21 Millionen – das schafft langfristige Knappheit.

Du verwahrst dein Geld selbst. Kein Dritter kann es einfrieren oder wegnehmen.

Ermöglichen den direkten Geldtransfer zwischen zwei Personen – ganz ohne Zwischenhändler wie Banken.

Bitcoin ist heute vor allem ein neues System für einen digitalen Wertspeicher – unabhängig, begrenzt und sicher. Doch perspektivisch kann daraus auch ein neues Geldsystem entstehen – vorausgesetzt, es werden technische Erweiterungen wie Second-Layer-Lösungen genutzt, die schnelle und günstige Zahlungen ermöglichen. Das schauen wir uns später noch genauer an.

Was macht Bitcoin so besonders im Vergleich zu anderen Kryptowährungen?

Vielleicht hast du schon gehört, dass es tausende Kryptowährungen gibt. Und ja – viele davon versprechen schnellere Transaktionen, technische Innovation oder „mehr smarte Funktionen“. Doch wenn du genauer hinschaust, wirst du feststellen: Die meisten davon werden von Unternehmen , einer Stiftung oder Gründerteams kontrolliert und zentral gesteuert. Das bedeutet:

Bitcoin wurde nicht erschaffen, um dich zum Spekulieren zu verleiten. Es wurde entwickelt, damit du – egal wo du lebst, was du verdienst oder wie stabil dein Land ist – Zugang zu einem fairen, freien, und verlässlichen Geldsystem bekommst. Das Netzwerk verfolgt bis heute erfolgreich das Ziel politisch neutral, nicht manipulierbar und wirklich dezentral zu sein – und hat es über viele Jahre erfolgreich bewiesen, dass es funktioniert. Bitcoin ist kein Produkt. Es gehört niemandem – und gleichzeitig allen. Es gibt kein Unternehmen was dahinter steht, keine Hotline, kein Marketing.

Bitcoin verfolgt eine klare Mission. Ein weltweit zugängliches, begrenztes und nicht manipulierbares Geldsystem, das ohne Vertrauen in Dritte funktioniert – und das Dir die Möglichkeit gibt, deine Zeit, Energie und Ersparnisse langfristig in einem sicheren digitalen Wertspeicher zu bewahren.

Bitcoin ist mehr als nur ein mögliches alternatives Geldsystem – ist es möglicherweise ein Vergleichsmaßstab für Wert in einer Welt, in der sich klassische Währungen ständig ausweiten?

Stell dir vor, du würdest Preise nicht in Euro oder Dollar betrachten, sondern in Bitcoin. Dann erkennst du: Es ist nicht unbedingt Bitcoin, der „teurer“ wird – sondern das Fiatgeld, das an Kaufkraft verliert.

Denn während Staaten und Zentralbanken ständig neue Euros oder Dollars schaffen, bleibt das Angebot von Bitcoin stabil und begrenzt – auf exakt 21 Millionen Einheiten, fest im Protokoll verankert. Ein Bitcoin bleibt in seiner Menge konstant – seine Kaufkraft schwankt zwar auf kurze Sicht, Langfristig jedoch – sobald Bitcoin aus seiner frühen Adoptionsphase herausgewachsen ist und breiter genutzt wird – kann sein Kurs den realen Wertverlust klassischer Fiatwährungen immer deutlicher widerspiegeln.

Darum wird Bitcoin als eine Art „Zollstock“ für unser heutiges Geldsystem bezeichnet:

Nicht, weil sich Preise damit nicht verändern – sondern weil Bitcoin als unveränderlicher Maßstab sichtbar macht, wie stark unsere bisherigen Währungen entwertet werden. In der realen Welt würde niemand mit einem Zollstock messen, der sich bei jedem Einsatz anders dehnt – doch genau das tun wir täglich, wenn wir Werte ausschließlich in Euro oder Dollar berechnen.

Heute wird fast alles in Fiatwährungen bewertet: Löhne, Mieten, Lebensmittel, Vermögen, Rente. Doch diese Einheiten haben keine festen Bezugspunkte, sondern sind Teil eines dehnbaren Finanzsystems, in dem die Geldmenge ständig ausgeweitet und entwertet wird.

Bitcoin schafft hier einen festen Referenzrahmen – ein konstantes Maß in einer Welt voller elastischer Werte. Er hilft uns langfristig nicht nur Preise einzuordnen – sondern reale Wertveränderungen zu verstehen.

All rights reserved © BITCOIN FÜR ANFÄNGER. Alle Rechte vorbehalten.